編集の雨宮郁江さんからいち早く頂戴しました。ありがとうございます。慶応大学の講義をもとにした独特の日本文学史(巻末には語りおろしも加える)である。講義口調のせいもあるのか、高度できっちりした内容と、読者(聴講生)に思考の素材を生のままごろっと与える部分が混在していて、読んでいてとても刺激的だ。病気から読み解く日本文学というテーマなのだが、確かに正岡子規や夏目漱石、北條民雄、そして武田泰淳らの生涯やまた著作における「病気」と彼らの文学が語られているのだが、なんだか違うもの(不穏なもの)が抽出されていく過程を読んだ気がする。

「社会的なこと、世俗的なことを全部投げ捨ててしまった人間が、ただそこにいて、見ているという姿勢。そこから近代西洋的な自我に基づくリアリティとは別の、私小説的な、あるいは日本的なリアリティというものが、ある種の力強さを持って露呈している。病気によって現実を相対化する位置にいってしまったということと、このリアリティは深く関わっているんだと思います」(87頁)。

この日本的なリアリティとは何か? 北條民雄の『いのちの初夜』を扱った章ですが、このように福田氏は書いています。

「(『いのちの初夜』では)精神は尊いとか、魂は不滅だという観念が、ここでも否定されている。子規が作ったリアリズムの流れと、その帰結としての漱石的な心身観、身体も心もあてにならないこと。その極限に置かれたときに、じゃあ本当にかけがいのないもの、人間にとって本質的なものとは何なのか。そこから導き出されるのが、生命、命というものです」(127-8頁、カッコ内は田中が補う)。

ここで福田氏は近代の日本文学を支えているイデオロギーの到達点(それは北村透谷から始まっているので始原から刻印されているのですが)を明らかにします。

そして後半の戦後の日本文学を扱う冒頭で、この生命イデオロギーの流れをぶったぎるような椎名麟三の『自由の彼方で』の意義をまず語ります。

「正岡子規から北條民雄までの作品は、基本的には地続きになっています。病気、身体、精神を物質として見なしたときに、生命というものが現れてくる。一方、椎名麟三は真逆なんですね。身体もダメ、精神もダメ、そこで生命ではなくてむしろ死、死体という感覚が出てくる。この断絶は何か」(161頁)。

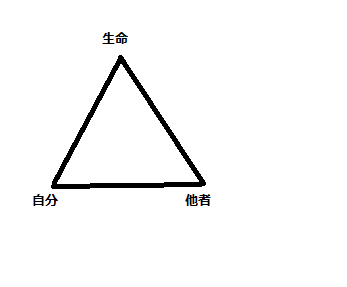

大変刺激的な転調ですね。福田氏が別に書いたことではないですが、いままでの生命イデオロギーは、生命を通じて、自分と他者が結ばれるような構造になっていると思います。図式化すると以下ですね。

福田氏も似たようなことを書いてますが「生命」というのは小説家だけでなくても政治家、宗教家、誰でもいえるんですよね。「生命」が他者の「動員」を可能にします。「生命」を通して「自分」と「他者」が結びつく。これは森有正が「人格関係」と名付けたものです。「生命」に「神」や「友愛」などを代入しても同じですね。

ところが、椎名の作品はそういう「人格関係」を破壊している感じがします。「感じ」というのは僕がまだあまり椎名の作品を、福田氏の解釈を通して理解していないからですが。

この自分と他者とが「生命」を通じて結び合うというような生命イデオロギーの終焉は、川端康成の晩年の作品にさらに色濃く表れていると、福田氏の本を読んで思いました。

福田氏は川端の最後の作品『たんぽぽ』や、ノーベル賞受賞講演での「佛界易入 魔界難入」という言葉に注目しています。福田氏の紹介する、川端の作品を読むと、おそらく上の三項図式的なものは、インチキ(仮構)にしか見えない。そんなインチキに安住している人間の社会的な営み自体が胡散臭いもの、まさに「危ういもの」に思えます。

「病気という概念自体、人間が作りだしたものですし、川端という作家にはそういうものが通用しないので、講義としてはちょっとまとまりに欠けてしまいましたけれども、近代作家の中で一番恐ろしい作家だと私は思いますし、正気と思われている世界の方が危うい、川端の手にかかると人間の主体性や生死の境界さえ掻き消えてしまうということは、おわかりいただけたかと思います」(209頁)。

ぼくの読みが正しい方向なのかはわからないが、かなり刺激的だ。また講義ゆえに問いの形のままで答えのないものも多い。それはまったく無問題だ。いい講義とはそういうものだと思う。

- 作者: 福田和也

- 出版社/メーカー: 洋泉社

- 発売日: 2012/09/06

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (3件) を見る