宮崎さんから頂戴しました。ありがとうございます。しかしこの対談は題名通りに知的刺激に満ちてますね。最初は宗教マンガ(僕も名作だと思う『祝福王』など)を題材にしてわりと軽めに話題に入るのですが、本書の主要部分といっていい第二部の「宗教と「この私」」は濃密な仏教論というだけではなく、近代、意識、キリスト教や現代西洋思想の問題領域、そして個々の生き方までするどく切り込んでいきます。主に話し手は宮崎さんですが、要所要所で呉氏が問題を提起してさりげなくリードしていくのがある意味にくい(笑。

「宮崎:私の考えでは、仏教は、先に縷説した独我論的な思考を内側から破る方途を提供できる、たぶん唯一の実践哲学なのに、誰もそこに注目しない。「「この比類なき私」から入り、「縁起する無我」で出る」仏教だからこそ可能は「救済」ですのに」(240頁)。

「この比類なき私」から入り「縁起する無我」で出る宗教という発言は、第二部の以下のやりとりを読めばよくわかるだろう。

「宮崎:(略)簡単にいえば「この私」が激しい胃痛に苛まされているときだって世界はお構いなし(笑)。言葉や態度で痛みを訴えない限り、隣人すら涼しい顔をしている。病んでいる私を如実に感じ取ることができるのは「この私」だけ。かかる私的経験の比類のなさ、弧絶性は、前者の正しさを証明しているというわけです。宇宙の根本構造が科学的に解き明かされても、前者の問いが残る限り、自我の実存の謎は解けないということになりますね。

呉:うん、結局はそこだよね。そこが究極の問題です。

宮崎:ここで結論をやや先取りする話をしておくと、仏教は前者から入って、後者に抜ける思想です。つまり「この私」の絶対性唯一性を前提として、最終的には、その「この私」の実存感というのは虚妄であり、その主観は錯視にすぎないという結論に導く。せいぜい不断に演技し流動する世界の淀みや泡沫にすぎない。(略)ブッタはまず「自己を拠り所とせよ」と命じ……前提として認めるところからスタートする。…仏教は「非凡なエゴイスト」(=ブッタのこと…田中注)によってはじめられた、エゴ解体を目指す思想です」(130-1頁)。

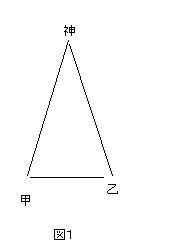

キリスト教では、「この私」の絶対性は、まず最初の「魂が砕かれてしまう」ことで保障されていない。これは、森有正のいう「人格的関係」であり、神との関係性の中での私、という一神教的な思想のことである。以下に図示した。

この「人格的関係」における「神」とは、この世の外にある「絶対的な他者」である。「絶対的な他者」があるがゆえに、「私」=甲と乙(家族、世間の人たち等)とは結ばれているし、また同時に「絶対的な他者」なき「私」とは少なくともキリスト信者としての「私」としては成立しえない。

ここらへんのことは本書では、アガペーとエロス論の中で次のように説明されてもいる。

「宮崎:キリスト教におけるアガペーというのは、前にも論じた、この世の外にある絶対他者の愛が基本なのでしょう。この外部性や絶対性こそっがキリスト教の心髄といっても過言ではない。このファクターがあったから、イエスの教えに従う者たちは、身体の直接接触が可能な親密圏である家族、交友関係、sれがヴァーチャルに拡大した共同体や国家や民族の範疇を超えて、普遍に開かれていった。「汝の隣を愛し、汝の仇を憎むべし」と言えることあるを汝ら聞けり。されどわれは汝らに告ぐ。汝らの仇を愛し、汝らを責める者のために祈れ。これ天にいます汝らの父の子とならんためなり」というわけです」(175-6頁)。

しかし仏教は異なる。そのことを宮崎さんは次のように簡潔に述べます。

「宮崎:同じ共同体や民族に属する者が隣人なのではない。実際に救いの手を差し伸べた者こそが隣人であると、イエスは説示している。これこそが隣人愛ですね。では仏教は愛をいかに説くかといえば、エロスは言うに及ばず隣人愛にもアガペーにも否定的(笑)」(177頁)。

ところでエロスの方は、愛するがゆえに決して深く愛することができないというパラドクスに近代のエゴは直面している、と宮崎さんは指摘し、それを『エヴァンゲリオン』を利用して説明している。そしてこのエヴァとロレンスの『黙示録』論、ドゥルーズ夫妻のロレンス論との関連から、キリスト教の限界からさらに仏教的な視点への接続をみている(少し難しいところだが)。非常にスリリングだ。

論点は多く、輪廻転生、非我と無我などあとがきの中でも議論の発展がふれられている。読者の多くは、本書を読んでさらに仏教の「知的」側面を探究してみたくなるだろう。

- 作者: 宮崎哲弥,呉智英

- 出版社/メーカー: サンガ

- 発売日: 2012/11/25

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 1人 クリック: 15回

- この商品を含むブログ (16件) を見る