『atプラス』の権丈善一さんの論説「政策技術学としての経済学を求めて」を契機にして、いくつか文章をここに掲載した。その際に、貧者に一定の所得を再配分すること、あるいは病人や幼児・老人など「弱者」を救済することが重要である、ということを主張した。この「重要である」(=社会的に必要である)という価値判断が、貧困や弱者の経済学の中では実証と抜きがたく混じっていることを理論的な枠組みで説明した。例えば権丈さんの論説でも実際には新古典派経済学でも弱い価値判断(パレート最適)で政策判断をしているという指摘がある。

例えば新古典派経済学的な物言いでは、「弱者」というのは既得権益をもっていて、それは既得権益をもたない人たちとの経済的な障壁をなくすことで全員の「厚生」が高まる、という話がなされやすい。例えば、障害者でも働くことが可能であれば働くのが最善である(=非障害者との障壁をなくすことがのぞましい)というのが新古典派経済学の基本的姿勢である。これも実はパレート最適(パレート効率でもいいけど)という弱い価値判断からの帰結である。もっともこの弱い価値判断は通常は「実証分析」という衣でみえないことになってはいるが、かなり確固たる価値判断であることは疑いがない。ふつう、「実証分析」という建前をとれば、政策に応用する際にはなんらかの価値判断を明確にするのが普通だが、だいたいは「実証分析」の「結果」がそのまま価値判断=政策の適用としてみなされるのが普通のやり方である(厳格にみて、これを欺瞞というなら端的にそうであろう)。

もっともこの弱い価値判断の世界も、また他方でより強い価値判断(弱者救済の社会的必要性→新古典派経済学からみれば露骨な既得権の確立にみえる政策行為)の世界もともに考慮していこう、というのが先の「縁付エジワースボッツクス」の議論であった。先の議論を復習すると、弱い価値判断の世界は権丈さんの図表ではα領域、強い価値判断とはβやγからαへの領域への移行である(もっともγからαの移行はβからの移行とはまったく異なる質のものだが)。この「縁付エジワースボックス」は理論的な厳密性というよりもまさにちょっとした説明器具でしかない。

ところで、そもそも「社会的に必要」であるという物言いの具体性、あるいは価値判断の具体的な中味はどんなものか? つまり「価値」の中味ー例えば「厚生」とは何か、「平等」とは何か、と多くの人は思うだろう。その答えはわりと簡単で、あまり具体的に決める必要はない、というものである。これだけ聞くとかなりいいかげんなように思えるだろう。しかし僕にはそうでもないということを今日は説明する(説明の準備だけだが)。

以前、いまは更新していないブログで書いたものをほぼそのまま以下に掲載する。

福田徳三には「厚生闘争」という考え方がある。これは「社会的必要」を満たす(労使間の)賃金闘争を意味している。従来の賃金交渉を福田は「価格闘争」としてそれはより高い賃金水準を目的としているにすぎず、「厚生闘争」の方は労働者のより高い満足、社会的必要の充足を求めるものだと定義している。

山田雄三が指摘しているが、この場合の「厚生闘争」は単なるゼロサムの闘争ではない。むしろ交渉当事者が一種の社会的価値観を共有する過程である。労使間の交渉はそのままでは労働者の交渉力が弱い非対称的なものである(なぜなら労働者は雇用されないと死の恐怖にさらされるから)。そこで国家が統制し、労働者に団体交渉の自由などの一連の交渉上の権利を与える。

いわば、ややポストモダン的にいえば、労使の交渉は管理(監視)されているといえる。労使はこの国家の制定したルールの範囲の中で自由に交渉を行うことになる(山田雄三によれば福田の交渉の在り方そのものは、ガルブレイスが『アメリカの資本主義』などで描いた「対抗力」=利益集団の闘争対立に近いという。もちろんガルブレイスでこの利益集団間の闘争が一定の合意をもたらすかどうかは私はよく知らない)。

そしてその交渉の結果、労働者の「社会的必要」を満たす厚生水準を獲得することが目的とされる。もちろん「社会的必要」とは何であり、またそれはどの程度の水準を要求するものであるかは、まさに交渉当事者の社会的な合意形成によらなければならない。

山田は次のように福田の「厚生闘争」を解釈している。

「福田先生が厚生闘争ということを語るのは、個人(または集団)の間の闘争を通じて、しかもそこに社会全体の厚生を目指すことによって、闘争を調整する体制が形成されると考えられていたのである。この場合、福祉国家が何よりもまず権力国家からの離脱を重視するかぎり、専制的ないし独裁的な体制を排することは、異論がないであろう。しかし民主的な体制を考えるとしても、集団間の利害対立が自然調和をもたらさないとすると、どういう体制が考えられるのか」(山田雄三『価値多元時代と経済学』岩波書店)。

ここには規律社会から自由管理社会への問題圏の移行、そして後者におけるデモクラシーの問題として、山田の福田解釈を読み取ることもできるのではないだろうか(規律社会、自由管理社会、デモクラシーの論点についてはとりあえずここ参照http://d.hatena.ne.jp/tanakahidetomi/20090227#p3)。山田は、福田の「厚生闘争」(=「社会的必要」の決定過程)を理解するキーとして、グンナー・ミュルダールの『社会理論における価値』(1958)の議論を紹介する。

「ミュルダールによると、民主社会においては、はじめ特殊利益の立場から討議が行われても、そこから次第に社会一般の共通利益の立場が生まれてくるというのである。しかしそれは必ずしも楽観的に見るべきではなく、そういう共通的立場がどうしても出てこない場合には「決裂」(civil war)の他はないとミュルダールはいっている。しかし、同時に彼は、西欧において「友愛、平等」などの道徳が高い価値を認められ、また洋の東西を問わずいわゆる高等宗教が幾多の波乱の間に継承されている事実をとりあげ、そこに高次の価値の社会的形成の可能性があるという。ただわれわれの場合の「社会的に必要」という概念はミュルダールの場合の高次の価値と同様に考えるには少々弱いように私には思われる」(山田、前掲書、301-2)。

山田はミュルダールの高次の価値の議論と、カール・ポパーの『客観的知識』にいける社会的価値形成の客観性命題を重ねることで、西欧の宗教的な理念、「友愛、平等」などといった高次の価値と類似した価値理念に、「社会的に必要」が客観的なものとして立ち現れるであろうと述べている。

この宗教的理念、「友愛、平等」そして「社会的に必要」概念が、それぞれ三項図式的な配置(例えば、人ー友愛ー人 という三項)の中でもつシンメトリカルな意義については、私は『沈黙と抵抗』で述べたが、このエントリーの最後尾でも再論した。

以上の議論をうけて、山田は福田の「厚生闘争」を以下のように整理する。

「福田説の厚生闘争は民主的過程のうえの闘争である。それは、他を抹殺して自らを強要する闘争ではない。互いに他の行き過ぎを批判し抑制しながら、自他を含む全体の生活向上をはかる闘争であり、開放的かつ経験主義的な民主的討議による闘争である」(山田前掲書、302)。

ただこの「民主的過程」「民主的討議」についてがまた問題になってくる。この点につうては権丈論説でも「合理的な無知」の観点から議論されているが、それについてはエントリーをあらためる。ここではひとまず「友愛・平等」など「社会的必要」よりも高次の価値(と山田がみなしたもの)について、その「客観性」をめぐる議論を行う。

拙著『沈黙と抵抗』における内村鑑三・森有正・住谷悦治論を利用して、上記の宗教理念、「友愛・平等」そして社会的価値観が、当該する社会の中で客観的な知識の座をいかにしてしめるか、という話。常識的には「友愛・平等」などの理念がなぜ科学的知識のような客観的な地位を占めることができるのか、疑問に思われるむきもあるかもしれない。

この点については、上記のエントリーでも紹介した山田雄三がカール・ポパーの『客観的知識』を利用して簡潔に要点をまとめている。

「これまで客観性というと、実在の側に確実なものがあると見るのが通説であったが、ポパーによればそういう確実性は主観的であり、むしろ知識の世界において討議・批判が行われることによって、そこに知識が形成され、再形成されるのである。知識は客観性を志向することを通じて客観的になるのであり、同じことが価値理念の形成・再形成についてもいえるとすれば、厚生闘争は厚生を志向すればよく、それ以上に概念的に確定する必要はないことになる。しかし認識の客観性と違って、価値の場合は主観間の合意が必要であり、それに何とか答えようとしたのが「社会的に必要」という概念であろう」(山田前掲書、302)。

この山田の解釈をより具体的にみるには、例えば内村鑑三の議論が役に立つ。内村鑑三は近代的な自我の在り方(自己中心主義)への批判として、「先ず聖き神の正義を以て自己の良心を撃」たれることが重要だと述べた。神の正義を通しての自己中心主義やニヒリズムの超克といえる。内村は「神」を通しての人間と人間の相互の社会的関係の構築についてもふれている。以下は彼の「霊魂の父」(1929)からの引用である。

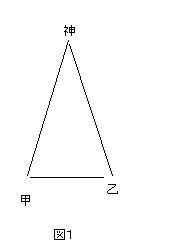

「各自異なりたる霊魂の所有者であるからである 略 それ故に人は直に人に繋がる事は出来ない。縦令親子と雖も然りである。人は神を通してのみ相互に繋がることが出来る。下の図1を以て之を説明することが出来る。甲と乙とは如何にして親しき身内なりと雖も相互に一体たる事は出来ない。一体たらんと欲せば、甲乙各自先づ霊魂の父なる神に繋がり、神に在りて一体たることが出来る」

この内村流の「神を通しての人間関係観」を、宗教ではなく客観的な「宗教的真理」の問題として捉えなおしたのが、河上肇であり、その精神的弟子であった住谷悦治であろう。

住谷は図1に類似した図2を掲げて以下のように書いている。

「友情が成り立つためには、必ずまず人格の自覚がなければなるまい。この歴史的現実において、この一つの生命を、如何に生くべきか。この内的な反省と、置かれたとことの歴史的、客観的世界との自覚が必要である。単なる「我」のめざめ、単なる「魂」の自覚だけではない。新しい意味での友情は、人格の自覚ーー個性の自覚ーー個性の成長をどの第一点とするけれど、この個性の人格的結びつきが、社会・歴史的な共同目的において共通なものであることが大切ではあるまいか」

図1と図2では「神」や「共同目的・理念」=友情 を通じて人々が社会的関係を深め、そして同時にこの「神」や「共同的目的・理念」が一種の客観的な真理である、という観点が明示されている。このような図1と図2での三項図式を、森有正は『内村鑑三』の中で次のように「人格的関係」として形容している。

「私はそれ(内村の述べた人と神との関係 引用者注)を具体的現実的な人格関係そのものと呼ぼうと思う。それは西欧流の、ことにエラスムス、モンテーニュにはじまる、人間の自己完成を追求するヒューマニズムではない。人格概念ではなく、人格関係たるものである。それは、あらゆる分析と総合以前の、それらの主体となるべき人間そのものの在り方である」。

住谷は「友情」だけが「共同的目的・理念」の中味ではなく、「貧困よりの自由」「失業よりの自由」、そして「社会主義社会の実現」などを候補にあげた。ちなみにこれらはいままでの議論をみればわかるように固定的なものではない。「共同的目的・理念」の中味は、「社会的必要」や「福祉」の中味同様に先決的に定まっているものではない。山田や福田が指摘したように、闘争的議論の結果として決まり、それゆえに一定の「客観的知識」の資格を得るわけである。

住谷はこの三項図式による社会のあり方(彼は別な表現で「環境的・歴史的必然への被縛性」と名づけている)への理解がすすむことで、「社会における自由」の獲得につながるともいっている。つまり自由を求めるほどに環境的な被拘束性(三項図式的な人間社会のあり方)への自覚がすすむのであり、これはこのブログの関心ごとである、自由管理社会の論点とシンクロするものであろう。

(余談というか)ところで真剣な話として、できれば僕の主張を的確に知るには『沈黙と抵抗』を読むに優るものはない。そういうのを読まないでネットでただで読めるものばかりみて人さまの主張を理解できるほど思想史の研究は甘くないと思うんだけどね。まあ、ネット厨房たちになにいっても無駄だけどsigh。それでもより上記の論点を考えたい方は、同書の内村鑑三、住谷天来、ラーネッドなどの個所を参照ください。それと宗教的なものと社会政策的なものとの緊密度はかなり抜きがたいものがあり、(別に宗教を信じる必要は僕と同じでまったくいらないが)日本における宗教の位置をちゃんと理解しておくべきだと思う。僕の『沈黙と抵抗」もかなりその点では苦労しながらもとりあえずは書いてある。

例えば最近、ほとんど読んでてがっくりのし通しだった杉田俊介・増山麗奈・後藤和智の座談会(『POSSE』第四号)で、増山氏が「あと宗教について話したいんです略」(137頁)ときたときが個人的に最も興味をひかれた。ただそれを杉田氏がまさに鈍感としかいいようのない作法で、増山氏の感覚の違いに帰結させたことで話がつまらなくなっているのは残念である。

- 作者: 田中秀臣

- 出版社/メーカー: 藤原書店

- 発売日: 2001/11/01

- メディア: 単行本

- クリック: 5回

- この商品を含むブログ (20件) を見る